Факторы, предопределяющие уровень IQ

За наследственность интеллекта отвечает специфическая категория генов – «условные». Но они эффективны только в случае происхождения от матери, крайне редко – от отца. Эти гены предопределяют мыслительные способности, переданные в основном от матери. Они и являются ответом на вопрос, от кого передается интеллект ребенку. В ходе лабораторных тестов, проводимых специалистами из области психогенетики на мышах, было обнаружено, что у особей с большими количествами материнских генов были увеличенные головы и мозги, но они имели маленькие тела. Мыши с повышенными количествами отцовских генов отличались маленькими мозгами, но большими телами.

Специалисты выделили клетки, содержавшие только отцовские или материнские гены в 6 частях мышиного мозга, отвечающих за умственные функции. Отцовские клетки накапливались в частях, участвующих в сексуальности, агрессии, питании. Следовательно, по мужской линии наследовались именно эти качества.

Но в этой мозговой коре отсутствовали более продвинутые умственные функции (мышление, речь). Поскольку мозг мыши не аналогичен человеческому, ученые из Университета Глазго, интересуясь, передается ли интеллект по наследству, решили перейти к другому подходу, работая непосредственно с людьми.

Поэтому с 1994 года они проводили анкетирование среди почти 13000 людей (14-22 года). Специалисты учитывали их расу, социальный статус, материальное положение. Результаты показали, что у этих людей был такой же IQ, как и у их матерей. Следовательно, интеллект передается по женской линии.

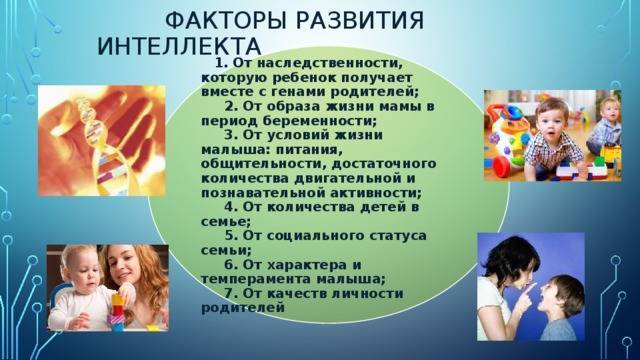

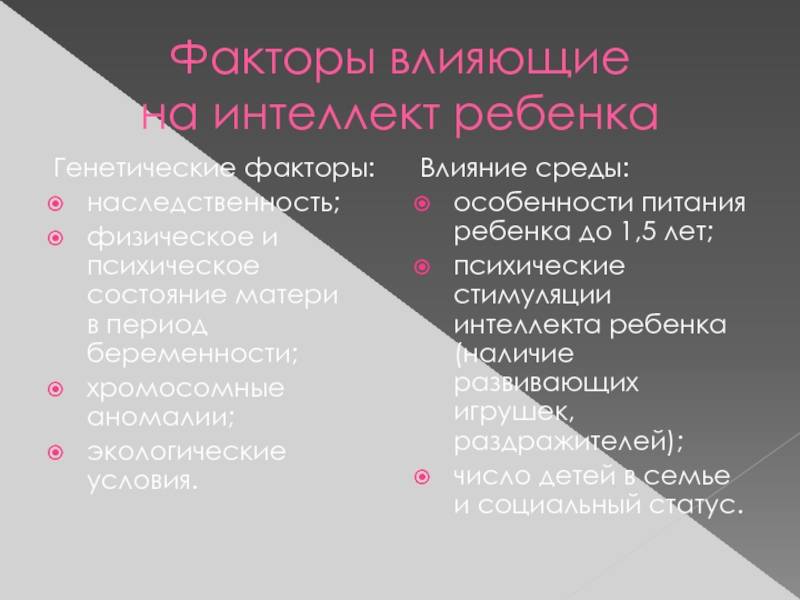

Но также было показано, что генетика – это не единственный фактор, влияющий на уровень разума. Наследственность составляет только 40-60%, остальной процент принадлежит среде проживания, развития человека. Но и здесь важна роль матери.

Ученые из Вашингтонского университета пришли к выводу, что тесная психологическая связь между ребенком (сыном или дочерью) и матерью – это важный фактор для роста определенных мозговых частей. Это открытие было задокументировано в рамках 7-летнего исследования, в котором участвовали несколько матерей с детьми.

Мальчики и девочки, получающие эмоциональную поддержку, имели на 10% больший гиппокамп, чем малыши, чьи матери были более отдаленными в психологическом плане.

Внимательные матери также стремятся помочь своим детям решить проблемы, дать им возможность полностью реализовать свой потенциал. Конечно, нет причин, по которым эти способности не могут передавать отцы. Разум могут развивать «отцовские» свойства, такие как интуиция, эмоции.

Какие способности передаются?

Условно таланты можно разделить на физические и умственные. Рассмотрим, как они передаются и передаются ли вообще через геномное наследование.

Физические таланты. К этой категории можно отнести привлекательную внешность, спортивные достижения, здоровый организм, хорошее зрение, приятный голос, атлетическое телосложение и т.д. Все это безусловно напрямую относится к генетике. Если человеку повезло, он получит от родителей только самые лучшие гены.

Предрасположенность к заболеваниям часто имеет генетические корни. Мутация в генах вызывают склонность к развитию раковых опухолей, болезней крови, анемию и т.д.

Спортивные способности также заключены в геноме. За Рост быстрых и медленных мышечных волокон, выработку адреналина, насыщение крови кислородом и многое другое отвечают гены. Главное заниматься тем видом спорта, к которому организм предрасположен. Это зачастую отличается от спорта, которым занимались родители.

Итак, на физические способности и качества наследственность влияет довольно сильно. Идем дальше.

Как наследственность определяет пищевые предпочтения и можно ли «тренировать» гены

— От генов зависят абсолютно все свойства и качества любого живого существа, не только человека. То, что у большинства из нас при рождении есть две руки, две ноги и нет хвоста; то, чем мы будем болеть; как быстро мы выучим второй язык; сможем ли сесть на шпагат; будем ли страдать от похмелья, ненавидеть брокколи или различать по запаху розу и ландыш — всё зависит от того, что записано у нас в ДНК.

Одно из самых важных базовых понятий в генетике — это так называемая норма реакции, то есть диапазон, в котором признак меняется под влиянием обстоятельств. Скажем, цвет нашей кожи определяется количеством пигмента меланина и меняется под действием ультрафиолетового излучения. Генетически обусловлены именно пределы этих изменений, а то, насколько бледными или смуглыми мы будем в каждый конкретный момент — именно влияние внешней среды.

Если говорить, например, о нашей реакции на алкоголь, то она обусловлена и наследственной эффективностью специальных ферментов (именно из-за различной эффективности метаболизм этанола у европейцев в среднем лучше, чем у азиатов) и тем, как часто мы пьем, — таким образом, никак не меняя саму последовательность ДНК, мы можем до определенного уровня «тренировать» работу генов.

Чем сложнее какой-либо признак, тем причудливее взаимодействуют между собой хромосомы и обстоятельства. Так, за нашу способность распознавать сладкий вкус отвечают всего три гена, а за восприятие горького вкуса — примерно полсотни. Это объясняют тем, что, в отличие от остальных вкусов, горький имеет важную предупреждающую функцию и позволяет быстро определять потенциально ядовитые или просто несъедобные штуки.

В результате, в зависимости от индивидуальных генетических особенностей, чувствительность людей к горькому вкусу может очень сильно отличаться: например, одно и то же синтетическое вещество под названием фенилтиокарбамид кажется 70 % людей невыносимо горьким, а остальным 30 % — безвкусным. И именно отличия в работе этих генов заставляют нас считать вкусными или отвратительными те же брокколи, брюссельскую капусту, кинзу, зеленый чай, оливки, редис, кофе и многое другое.

Как рассматривают интеллект

В своих исследованиях Флинн использовал тест Стэнфорда — Бине. Это первый тест на измерение интеллекта. Альфред Бине разработал его для проверки школьников. Усовершенствовал тест Лев Термен из Стэнфорда, отсюда и название. Бине рассчитывал, что можно будет вовремя скомпенсировать детей с недостаточным развитием и вернуть в стандартные классы, а вот Термен был пессимистичен и надеялся отделить асоциальные элементы от прочих. Он обрисовывает детей, которым потребуются специальные классы и методики, как «все трудные случаи: слабоумные, физически неполноценные, просто отсталые, прогульщики». Он же замечает, что тесты на интеллект позволяют определить связь умственной отсталости с деликвентностью и заранее оградить общество от таких детей.

Тревога Термена за бедное общество, которое обидят глупые дети, демонстрирует потенциальную проблему всех исследований IQ разом.

С одной стороны, условные ультраконсерваторы смогут подхватить на знамя евгенику. Как позитивную — размножать умных, так и негативную — превентивно давить глупых. А не то мы, мол, получим мир «Идиократии».

С другой, общество не так давно согласилось принимать в расчет генетику. Исследователи Роберт Пломин и Йан Дж. Дири пишут:

В 1960-е годы научная среда в очередной раз обсуждает, чтó всё-таки формирует человека, окружающий мир или наследственность. В 1969 году Артур Дженсен публикует в Harvard Educational Review статью об IQ и школьной программе раннего образования. В ней он последовательно заявляет, что:

В общем, Дженсен погулял на всё. Тогда, конечно, не сейчас, но шины ему прокололи, угрозы отправляли, уволить требовали. Хотя он и говорил, что его неверно поняли. Артур Дженсен ошибся. Он воспользовался неверными источниками данных.

Но ученые, исследующие интеллект, всё еще ходят по тонкому льду: можно найти такое, от чего не отмахаться фенотипической тряпкой

Неважно, будет результат ангажирован группой А, группой Б или, может, корпорации на исследование пачку долларов — и его выводы вдруг оказались в 4–8 раз выгоднее для них, чем в независимых исследованиях

Научный журналист Оливия Голдхилл цитирует Саскию Селзам, исследователя поведенческой генетики в Королевском колледже (Лондон):

Среда заедает или гены гнилые? Казалось бы, нет разницы, кто виноват, мы и так знаем, что делать: создавать благоприятную среду, ведь генетическая склонность к чему угодно — не приговор, а повышенная вероятность. Но там, где мы говорим об интеллекте, мы говорим о равенстве. Заслуживают ли одни люди больше шансов, чем другие? Почему я так стараюсь, а он всё равно умнее? Мама, мне поставили два, но я не дура, правда, не дура.

Генетика – не единственный фактор

Дельгадо также указывает на разнообразные работы, появлявшиеся в последнее время. В них также изучалось значение генов мам в умственном развитии малыша. Дело не только в генетике, но еще и в физическом и эмоциональном контакте.

Мужчина показал, как снять дверцу духовки без отвертки (женщины тоже справятся)

Вкусно и полезно? Когда сухофрукты вредят здоровью

Холодно? Не страшно: стильные теплые образы 2021 в неярких тонах для женщин 45+

Например, ученые из Вашингтонского университета впервые обнаружили, что регулярное общение, которое ребенок в первые годы жизни имеет преимущественно с женщиной, является определяющим.

Они анализировали молодые семьи на протяжении 7 лет. Когда детям исполнилось по 13, эксперты обнаружили, что те, кто получал эмоциональную поддержку, были значительно лучше развиты.

При этом роль отцов в этом совсем незначительная. Дельгадо признает, что это не означает, что отношениям с отцом вообще не нужно уделять никакого внимания. Однако из-за нашей социальной структуры, в том числе из-за существующих гендерных стереотипов, которые до сих пор сохраняются, мать проводит больше времени с маленькими детьми. Именно она считается ответственной за их воспитание, а значит, влияет и на развитие интеллектуальных способностей.

На основании всего этого можно сделать вывод, что на матерях лежит большая ответственность за развитие интеллекта ребенка.

Как появилась генетика поведения и зачем в XX веке стерилизовали людей с низким IQ

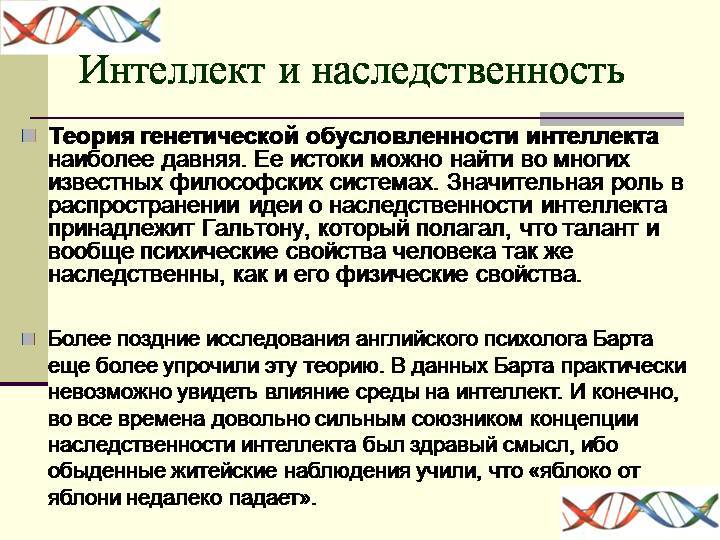

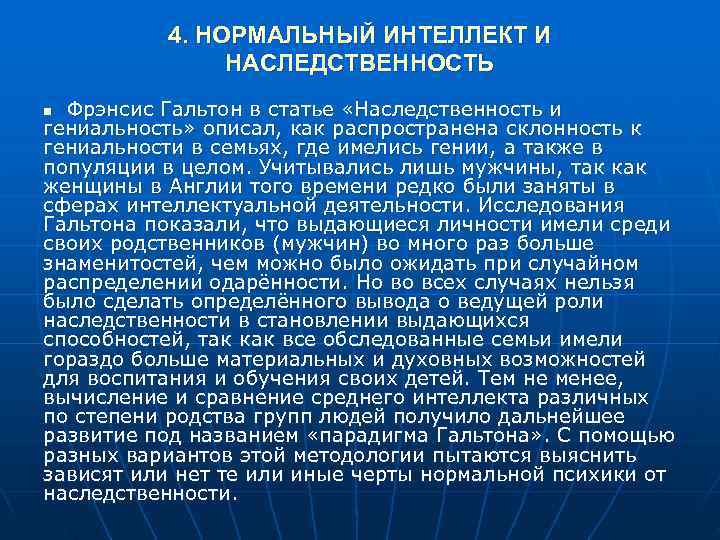

— Считается, что генетику поведения — по крайней мере, в значении, близком к современному, — придумал в XIX веке англичанин сэр Фрэнсис Гальтон — недоучившийся врач, изобретатель, рыцарь и двоюродный брат Чарльза Дарвина.

Гальтон был настоящим полиматом (универсальным человеком — прим. «Бумаги») — он много путешествовал, занимался климатологией, метеорологией, биостатистикой, психологией и открыл первую в мире антропометрическую лабораторию. Но, кроме того, именно он под впечатлением от дарвиновского «Происхождения видов» выдвинул гипотезу, что не только у животных, но и у человека всевозможные признаки — от роста до умственных способностей — отчетливо передаются по наследству.

Одной из самых важных работ Гальтона стала книга «Наследственный гений», в которой он проанализировал генеалогию британского высшего класса, английских судей, знаменитых полководцев (начиная с Александра Македонского), ученых (упомянув всю ветвь Дарвинов, но исключив себя), отличившихся выпускников Кембриджа и, например, рестлеров Северной Англии. В итоге он пришел к выводу, что дети из выдающихся семей гораздо чаще добиваются успеха в жизни, чем дети из рядовых семей.

Продолжая исследовать индивидуальные особенности человека и их развитие, ученый сформулировал основные принципы новой науки — евгеники (учение о селекции человечества с учетом искоренения «дефектов» в генофонде людей и улучшения врожденных качеств будущих поколений — прим. «Бумаги»). Ассоциация генетики и евгеники Гальтона с более поздними формами евгенических теорий, которые, например, лежали в основе нацистской идеологии, позже дискредитировала науки (и раннюю евгенику, и генетику — прим. «Бумаги») на долгие годы.

Тем не менее именно после Гальтона мы перешли от идеи, что не наследуется ничего (на протяжении столетий психологи и педагоги предполагали, что формирование личности полностью определяется средой и воспитанием), к идее, что наследуется всё, что способности и характер человека полностью предопределены и их можно точно предсказать. Результатом этого было, например, то, что на государственном уровне утверждались программы принудительной стерилизации «неполноценных лиц»: так, в Северной Каролине ее по умолчанию всем людям с IQ ниже 70 — а мы же понимаем теперь, что результаты IQ-теста в действительности ничего, кроме умения проходить IQ-тесты.

Начиная с этого момента и на протяжении большей части XX века, генетика поведения — это, в основном, пример по-настоящему плохой науки. Псевдонаучные аргументы, безосновательно связывающие гены и поведение, использовались в разное время для того, чтобы обосновать антисемитизм, несуществующее интеллектуальное превосходство одних рас над другими, воображаемые гендерные различия в проявлении сексуальности и родительском поведении и так далее.

Не переоценивается ли наследственность интеллекта?

Математика доказывает, что существует как минимум 2 вида бесконечности: актуальная и потенциальная. Потенциальная бесконечность – больше, чем актуальная». Интеллект любого человека может ассоциироваться с меньшей, актуальной бесконечностью: он ограничен, но в то же время потенциально бесконечен. Глупых людей не существует.

Некоторые теории утверждают, что интеллект в значительной степени (около 50-80%) врожденный, унаследованный. Что это значит? На практике, мало что. Наследование не появляется в вакууме, но в окружающей среде, в контексте образования. Человек, «врожденно глупый» в одной среде, может быть «врожденно умным» в другой.

Как это возможно? Представьте себе красивую розу в саду. Являются ли красивые цветы результатом генетики или окружающей среды? Если оба фактора действуют отдельно, это можно легко протестировать. Посадите рядом с розами кактус, который весной сгниет, максимум, доживет до осени и замерзнет. Одинаковая среда с другим результатом предполагает влияние генетического фактора, подумаете вы.

Но это не так. Повторив эксперимент не в своем саду, а в субтропическом климате, вы получите совершенно противоположный результат: красивый цветущий кактус и засохшие розы. Следовательно, гены и окружающая среда (воспитание) влияют не по отдельности, а в сочетании.

Хорошая забота о растении способна лишь частично улучшить ситуацию в неприемлемой среде. Точно так же бесконечные курсы IQ не сделают из глупца гения без определения причины препятствия, торможения. В контексте нашей цивилизации этот фактор заключается не в нехватке воды, питательных веществ, тепла, но в разрушительных внутренних процессах – в теле, мозгу, стиле мышления каждого человека.

Один из наиболее важных факторов – стресс и связанная с ним физическая активация, подходящая для борьбы или побега, но непригодная для интеллектуального действия. Стресс вызывает ряд физиологических процессов, которые, среди прочего, уменьшают кровоток в мозге, стимулируют активацию нервных центров, предназначенных для мгновенных реакций; преобладают рефлексивные реакции, импульсивность, эмоции. В то же время, префронтальные части коры головного мозга, необходимые для типичных человеческих способностей, приглушаются.

Роль стресса в повседневной жизни хорошо иллюстрируется поливагальной теорией Поржеса – теорией 3-х разных реакций на стресс, связанных с деятельностью блуждающего нерва (nervus vagus). В спокойном состоянии блуждающий нерв посылает сигналы в мозг, что все в порядке; человек хорошо воспринимает свое окружение, чувствует себя комфортно, все в его теле работает надлежащим образом.

В случае повышения стресса выше определенного уровня человек «переключается» на эволюционно старший режим, реагирует симпатической активностью. Тело в течение нескольких сотен лет цивилизации не осознало, что большинство нынешних стрессоров и угроз требует совершенно иной реакции, чем те, которых человек достиг на протяжении миллионов лет эволюции. При стрессе замедляется пищеварение, ускоряется дыхание и сердцебиение, увеличивается потоотделение – человек всеми доступными средствами готовится к физической активности, необходимой для борьбы или побега.

Обнаружение того, что ни борьба, ни побег не помогут, человек падает на исторически самую старую стадию, обездвиживается. При отсутствии возможности убежать или победить, последнее, что остается – сдаться, надеяться, что угроза пройдет. В этом или предыдущем состоянии разум не находится на высоте, интеллектуальные и социальные возможности ограничены.

Существенная часть человеческой глупости в определенный момент не связана с абстрактным «недостатком IQ», но с ограниченной способностью использовать свое мышление. Важнейшую роль в этом играет восприимчивость к стрессу. Получается довольно банальный результат: успокойтесь – и поумнеете.

Что такое интеллект

Теория интеллекта, которую наука применяет сейчас, базово появилась более 100 лет назад.

Эти виды задач на интеллект по Спирмену — s-фактор, special — фактор специфических способностей: логика, пространственное мышление и т. д. А «интеллект в целом» он окрестил g-фактором, от “general”. Сам по себе g-фактор не измеряют, он — статистическая закономерность, расположенная на перекрестье когнитивных навыков; как оказалось, между ними очень высокая корреляция. То есть если человек в одном из когнитивных навыков бог, он и в других неплохо себя покажет. Измерение корреляции от −1 до 1, то есть коэффициент ранговой корреляции тоже изобрел Спирмен.

Некоторые ученые ворчат, что это как-то слишком просто, но последующие исследования по большей части соглашаются с идеей о g-факторе. Например, в 2004 году ученые применили вывод Спирмена к данным 436 людей, прошедших три разных серии тестов на интеллект, и получили корреляцию когнитивных навыков почти в единицу величиной.

В XX веке Реймонд Бернард Кеттел и Джон Леонард Хорн теорию «подвижного и кристаллизированного интеллектов», Gf—Gc. Подвижный интеллект — это способности в чистом виде: умение наблюдать, обобщать, обучаться, делать выводы… Кристаллизированный — накопленные знания и опыт. Вместе они, с точки зрения Кеттела и Хорна, составляют тот самый g-фактор.

Похожую схему предлагает Пауль Балтес, исследуя, как можно компенсировать умственное старение. Он выделяет механизмы интеллекта «когнитивные», биологические (например, зрительная и моторная память) — и «прагмативные» (образование, умение читать, писать и понимать речь). Первые полностью зависят от биологии, но их возрастное угасание помогут заместить вторые.

Еще немного размышлений о природе интеллекта подвез Джон Кэррол. Он предположил, что интеллект — это трехэтажная конструкция, пирамида, которую венчает фактор g. По существу, Кэррол разработал единую иерархию интеллекта.

Согласно его теории, в фактор g входит восемь «широких» когнитивных способностей. Две из них, подвижный и кристаллизированный интеллекты Кеттела и Хорна, мы уже знаем. А есть еще шесть. Среди них, например, визуальное восприятие, высокая способность к поиску, высокая скорость обработки информации. В основание пирамиды интеллекта легли «узкие» способности, которых невероятно много. Так, для высокой скорости обработки информации «узкие» способности — это скорость восприятия, скорость и свобода чтения и письма.

Сейчас CHC-теория, интегрированная теория Кеттела с Хорном и Кэррола (CHC = Кеттел — Хорн — Кэррол) — базовая теория интеллекта. И при этом не единственная. Например, в модели g-VPR на один слой больше, чем в теории Кэррола.

Как гены влияют на личность человека и существуют ли «ген агрессии» или «ген гомосексуальности»

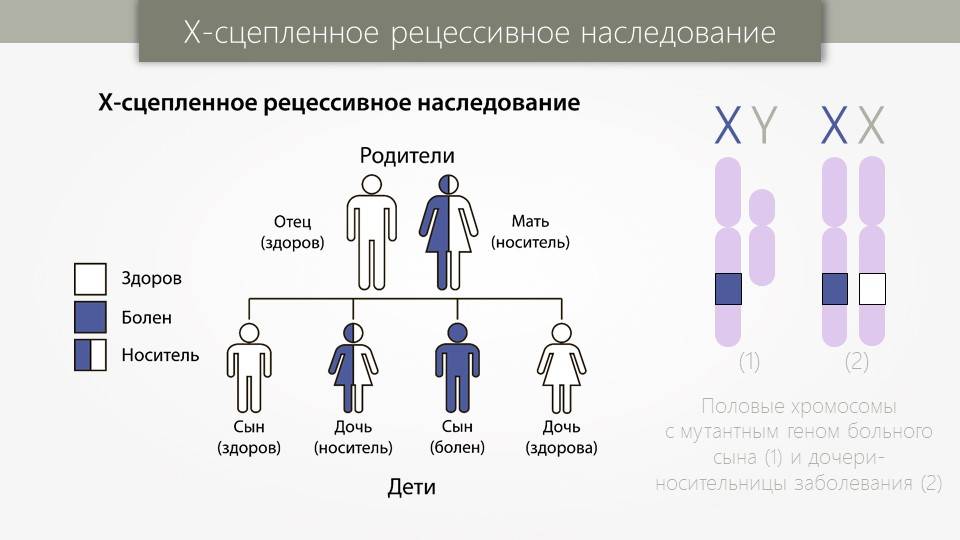

— Чтобы говорить о влиянии генов на личность, нужно отталкиваться от еще одной важной базовой идеи генетики — того, что существуют моногенные и полигенные признаки. Проще всего объяснить на примере наследственных заболеваний

Скажем, одна-единственная мутация в гене, кодирующем белок гемоглобин, приводит к развитию серповидноклеточной анемии — в организме больного человека синтезируется аномальный гемоглобин, эритроциты приобретают из-за этого серповидную форму, хуже переносят кислород и чаще закупоривают капилляры. Сейчас ученым известно больше 6000 моногенных заболеваний: от неприятной, но вполне совместимой с жизнью цветовой слепоты — до большого количества состояний, которые могут привести к смерти в младенчестве или даже еще до рождения (например, синдром Экарди, при котором полностью или частично отсутствуют некоторые структуры мозга и нарушается развитие сетчатки).

При этом есть еще одна большая группа заболеваний, с которыми всё не так просто. Они называются мультифакторными или полигенными и зависят от взаимодействия очень большого количества разных генов в сочетании с факторами окружающей среды и образом жизни. Это, например, сахарный диабет, астма, заболевания сердечно-сосудистой системы, бесплодие, аутоиммунные заболевания, злокачественные опухоли, психические расстройства. Роль генетических факторов в развитии этих состояний не вызывает никаких сомнений, но в целом прогнозировать возникновение и особенности течения полигенных заболеваний совсем не просто.

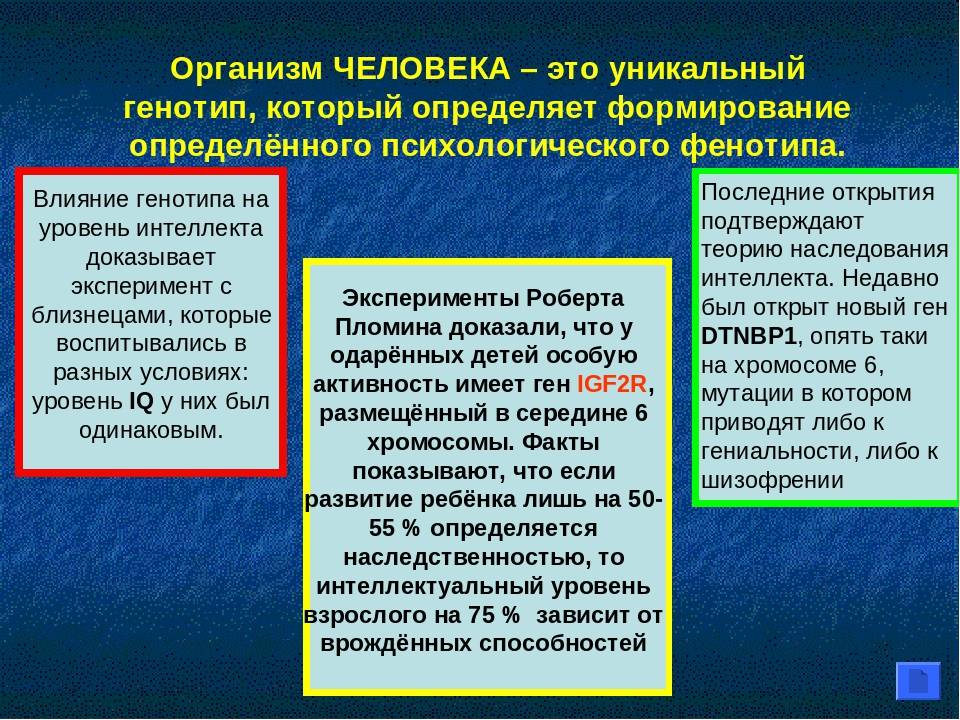

Характер, психика и интеллект человека — это полигенные признаки. Развитие методов молекулярной биологии в целом и нейрогенетики в частности заставило ученых для начала отказаться от предположения, что существует какой-либо один «ген агрессии», или «ген гомосексуальности», или «ген гениальности». А потом все признали, что человеческое поведение обусловлено огромным количеством вариаций в огромном количестве генов, не говоря уже об уровне выработки нейромедиаторов и других факторах нейро-гормональной регуляции.

Известно, например, что наследственность играет довольно важную роль, когда мы оцениваем разницу интеллекта на индивидуальном уровне, но даже очень заметные различия между группами людей могут вообще не иметь под собой никакой генетической основы. Строго говоря, полноценное питание или, наоборот, нехватка сна в среднем гораздо сильнее влияет на когнитивные способности, чем геномные вариации.

Если говорить о заболеваниях, то при серьезных нарушениях — таких как эпилепсия, пороки развития мозга или выраженная умственная недостаточность — примерно в 60 % случаев удается определить случайные мутации. Но чем мягче состояние, тем меньше шанс выявить какие-то специфические особенности генома. Расстройства аутического спектра, например, можно связать с конкретными вариациями генов только в 10–15 % случаев, а мягкие формы умственной недостаточности — в 5 %.

В конечном счете мы можем лишь прогнозировать некоторые особенности психики, но даже самый точный генетический анализ не поможет точно предугадать поведение или характер в целом. Генетика поведения всегда будет научным анализом вероятности, а не гарантированным предсказанием будущего.

Обусловленные гены и Теория Ген

Обусловленные гены, в самом базовом смысле, это гендер-специфические гены. Как правило, генетические свойства обусловленных генов либо активированы, либо деактивированы в зависимости от конкретного назначения и, соответственно, самих генетических свойств. Обусловленные гены содержат систему «маркировки», состоящую из биохимического материала.

Данная система маркировки позволяет две вещи:

- Отслеживать точку происхождения гена.

- Определять активированное и деактивированное состояние.

Активированные гены будут влиять на генетическое развитие, а деактивированные гены не будут. Второй момент, если на индивидуальные характеристики влияют гены матери, то отцовские гены деактивируются. Или наоборот. Механизм обусловленных генов формирует основу для изучения интеллекта.

Считается, что на процесс познания влияет, главным образом, Х-хромосома. Теоретически, наиболее вероятно, что женские гены влияют на познание, так как женщины имеют две Х-хромосомы, а мужчины одну. Конечно же, теория не основывается только на количестве Х-хромосом. Вот где в игру вступают обусловленные гены. Интеллект считают абсолютно обусловленным геном, наследуемым от матери. В этом исследовании ученые использовали генетически модифицированных мышей, чтобы проверить свою гипотезу. Они обнаружили, что на стадии эмбрионального развития материнский генетический материал доминировал в развитии черепно-мозгового участка и гораздо меньше влиял на развитие всего тела. Испытуемые мыши с доминирующим отцовским генетическим материалом имели более развитое тело, но их мозг и череп были меньше. В дополнение к размерам черепа и мозга, исследователи сделали и другие интересные открытия. Во-первых, они идентифицировали 6 участков мозга, которые содержат и материнские, и отцовские гены. Во-вторых, они не обнаружили отцовского генетического материала в коре головного мозга, которая отвечает за исполнительное функционирование, а именно, за язык, планирование, логическое мышление и продвинутое мышление.

Идея о том, что матери имеют большее влияние на интеллект ребенка, не является новой. В 1984 году, в Кембриджском Университете предметом изучения были и вопросы развития мозга, и геномной обусловленности. Ученые пришли к выводу, что материнская генетика оказывает большее воздействие на мыслительные центры мозга. Теперь перенесемся в настоящее время: похожие результаты были получены, как и во время вышеописанного эксперимента. Во время одного заслуживающего внимания исследования, проводимого учеными из правительственного агентства в Шотландии, изучалась группа из 12,686 людей в возрасте от 14 до 22

Каждый год ученые брали интервью у испытуемых, наблюдая за их интеллектуальным развитием, принимая во внимание различные факторы: от образования до этнической принадлежности. Ученые сделали вывод, что IQ матери является наилучшим показателем интеллекта ребенка

Без сомнения, результаты данного исследования, как любых других, касающихся интеллекта, будут и впредь оцениваться и пристально рассматриваться. Как было сказано ранее, ни одно научное исследование в области развития интеллекта не будет полностью принято всеми. Матери имеют значительное влияние на когнитивные способности ребенка. И это не только вследствие генетики. Далеко нет. Питание и вынашивание ребенка напрямую влияют на его интеллектуальное развитие — эти две ответственные задачи находятся под контролем матери. Более того, особенная связь между матерью и ребёнком дает стимул для исследования мира и ориентации в проблемах. Женщины играют гораздо большую роль в интеллектуальном развитии детей, чем это могут доказать генетические эксперименты.

Похожие посты

Оставить комментарий

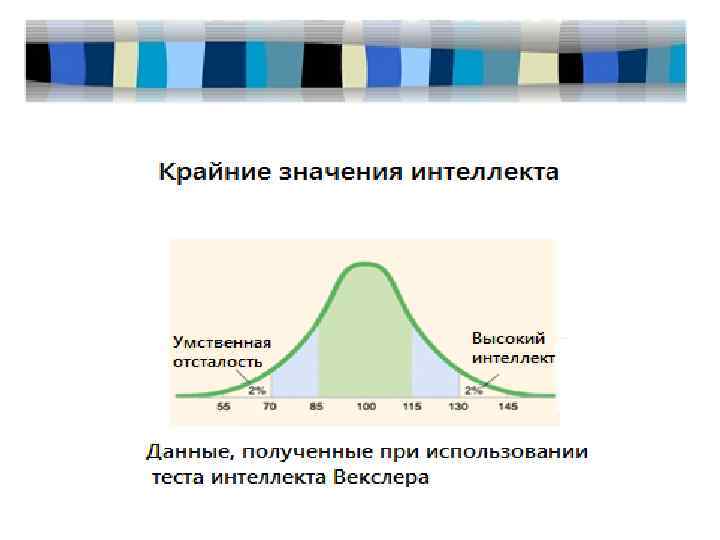

Что такое IQ

Понятие интеллекта включает в себя множество аспектов, которые принято оценивать при помощи IQ-теста. В результате получается число — так называемый коэффициент интеллекта или intelligence quotient. Положили начало такой системе оценки психологи Альфред Бине и Теодор Симон. В 1905 году они по заказу Министерства народного образования Франции разработали тест для определения способностей школьников к учебе. Тест Симона-Бине был модифицирован Льюисом Терменом с 1916 году, именно он ввел понятие IQ, которым мы пользуемся по сей день.

Поскольку интеллект — подвижная структура, IQ-тесты рекомендуется проходить в разном возрасте, чтобы отслеживать динамику. Это обусловлено тем, что в разном возрасте у человека разный опыт и способности, а значит, усредненная «норма» IQ тоже разная. Что касается такой числовой оценки — нельзя назвать ее на 100% корректной. При прохождении теста мы можем быть подвержены внешним факторам, которые могут повлиять на результаты — волнение, недостаток сна, неустойчивость внимания из-за посторонних мыслей. Кроме того, такой тест состоит из заданий, которые отражают только часть всего понятия интеллекта. Ведь это не только способность применить свои знания и умения, но в целом отражение накопленного опыта, культурный кругозор, даже способность управлять эмоциями.

Как передают интеллект

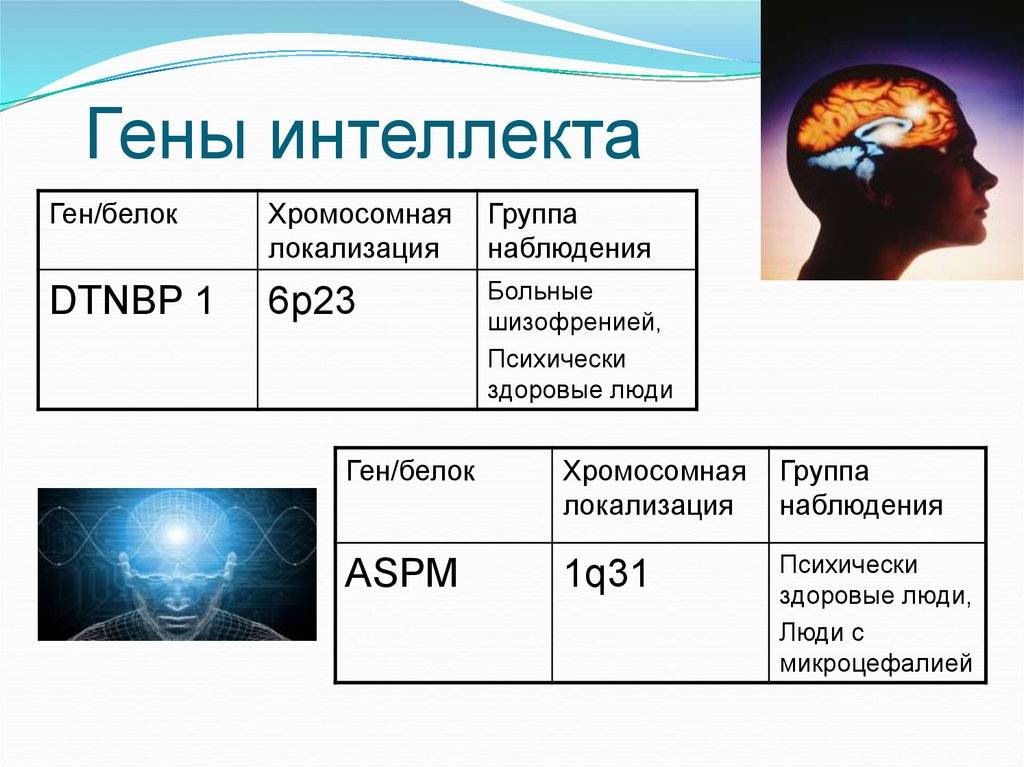

Нет и не может быть одного-единственного гена, который кодировал бы интеллект и в теории мог бы передаваться или не передаваться ребенку от родителей. Да, интеллект — полигенный признак. Его составляющие, когнитивные навыки, тоже. Ткнуть пальцем и крикнуть: «Во, интеллект!» — не выйдет. Мы видим лишь частности: так, наблюдается связь между скоростью восприятия и IQ через общие генетические признаки. А ген FNBP1L связывают с и детским, и со взрослым интеллектом.

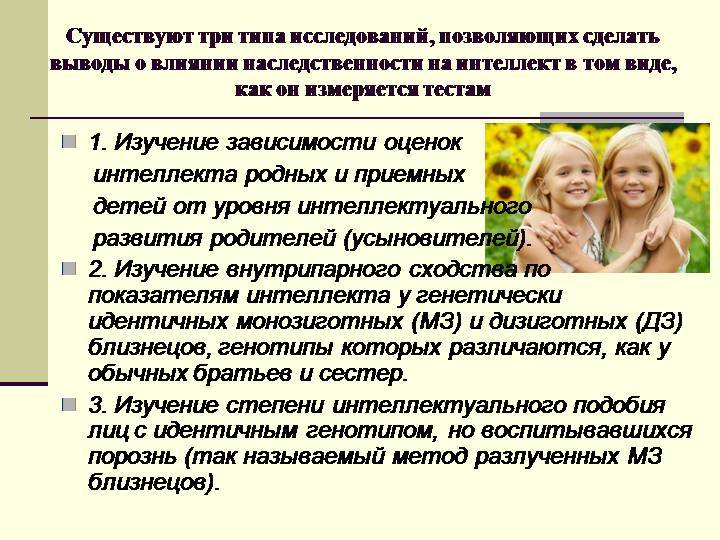

Наследуемость интеллекта изучали на семьях, на близнецах, на сиблингах (братьях и сестрах), в частности на усыновленных, а теперь еще на огромных массивах данных. Так, исследование интеллекта 2011 года было проведено на данных 3511 взрослых. Было изучено 549 692 снипа — однонуклеотидного полиморфизма (то есть отличия в ДНК в размере в один нуклеотид).

При этом авторы полагают, что индивидуальные эффекты конкретных снипов слишком малы, чтобы быть значимыми на уровне геномов, поэтому для их выявления нужна очень, очень большая выборка. Ученые всё ближе подбираются к ней. Так, в исследовании 2018 года исследуется уже 248 482 человека; 187 новых геномных локусов, 538 генов, связанных с интеллектом… Роскошно.

Уровень наследуемости интеллекта при этом линейно варьируется из года в год: от 20 % наследуемости в детстве до 60 % во взрослом и 40 % в подростковом возрасте. С возрастом наши генетические различия всё сильнее определяют наш интеллект, а влияние окружающей среды сходит на нет.

Раньше в науке преобладал взгляд, по которому ребенка формировало окружение, какое бы ни дали. Теперь ученые полагают, что мы, становясь старше, начинаем сами создавать для себя среду, которая коррелирует с генетическими наклонностями, и интеллектуально меняться в соответствии с ней.

Зачем генетики исследуют близнецов и всё ли в поведении человека зависит от генов

— Сейчас для нас очевидно, насколько генеалогическое исследование Фрэнсиса Гальтона неубедительно в качестве «доказательств роли наследственности», но он и сам прекрасно видел ограничения собственного метода. И признавая, что не может отделить врожденные способности от влияния среды, он предложил инновационный подход: изучение однояйцевых близнецов, выросших в разных и одинаковых условиях, и детей из приемных семей, особенно при межрасовом усыновлении.

Близнецовый метод был невероятно полезным на ранних этапах развития генетики, потому что очень наглядно продемонстрировал значение наследственных факторов в те времена, в которые даже структура ДНК еще не была известна. Сходства и различия между разлученными близнецами, а также между родными и приемными детьми внутри одной семьи, позволили предположить, какие черты являются генетически предопределенными, а какие поддаются перевоспитанию. Но с точки зрения современной науки этот метод, конечно, не может считаться достаточно точным.

Во-первых, биологи XIX века исходили из не вполне корректного предположения, что монозиготные близнецы генетически идентичны на 100 % (сейчас, благодаря методам высокопроизводительного секвенирования, мы можем найти даже самые незначительные из этих различий). Во-вторых, результаты исследования монозиготных близнецов нельзя автоматически распространять на всю исследуемую популяцию.

Для того чтобы делать достоверные выводы о большом количестве людей сразу, необходимо либо обследовать каждого, либо собрать выборку достаточного размера и достаточно случайную — чтобы она адекватно отображала сходства и различия внутри большей группы. Но идентичных близнецов, конечно, невозможно назвать «случайным образцом» или «средним человеком» и с точки зрения статистики нельзя считать их репрезентативной выборкой.

Современные близнецовые исследования подтвердили, что все свойства человека действительно зависят от генотипа. Одновременно они показали, что для некоторых свойств это влияние более выражено: например, для роста. Для некоторых — умеренно: например, определенные черты характера, такие как аддиктивное поведение. А в некоторых случаях суммарный эффект тысяч генов определяет не больше 10 % вариации признака — в первую очередь это касается мультифакторных наследственных заболеваний, таких как шизофрения, и сложных поведенческих черт вроде школьной успеваемости или нарушений внимания.

В итоге мы знаем, что человек — это сложная система, которая не сводится к простой сумме генов. Воспитание, климат и экология, культурная специфика среды — всё это, в конечном итоге, оказывает влияние на нашу личность и характер.

Личная история

Пожалуй, все мамы с самого рождения малыша просто мечтают вырастить настоящего вундеркинда. Да и я была не исключением. Когда родилась моя дочь я перерыла очень много разной информации в интернете о раннем развитии детей, о разных упражнениях и прочих системах. Все это было довольно интересно, и я много чего узнала. Да и к тому же меня сильно вдохновили броские заголовки: «таблица умножения с 3 лет», «Обучение разным языкам с 2 лет» и так далее. Но когда я начала делать глубокий анализ методов раннего обучения таблице умножения или английскому языку я поняла, что все это бред и они совершенно не помогут.

Моей дочери сейчас уже 6 лет и 4 года назад у меня не было возможности глубже проникнуть и изучить материал по развитию детей от 2 лет, поскольку в то время я вышла на работу, а дочь пошла в детский сад. И, что самое странное, общаясь со знакомым доктором-нейропсихологом, я стала понимать, насколько разные способы раннего развития несовершенны, а в некоторых случаях даже могу иметь обратную сторону. Но, несмотря на все это, моя дочь стала довольно умной для своего возраста и моя мама говорит, что она пошла в меня: так же рано начала ходить и разговаривать, рисовать и делать разные поделки.

Моя дочь с 3 лет ходила на кружок рисования и ей это нравилось. Она каждый день рисовала, а потом садилась рядом со мной и рассказывала про свой рисунок. Только вот теперь я почему-то немного не могу понять, почему уроки труда и рисования в обычной школе нам даются с трудом? Я была просто уверенна в том, что у нас в школе не будет не каких проблем, но вот к примеру с математикой все хорошо: примеры до 10 она решает всегда правильно.

Выводы для мужчин и женщин по данной ситуации

Наш мир генетики – это просто чудо-наука, регулярное изучение которой очень сильно помогает миру не только успешно лечить многие заболевания, но и определить внешность и уровень интеллекта своего ребенка.

Выводы для мужчин:

- Чтобы хоть немного узнать о будущих способностях своего сына мужчина должен посмотреть на отца своей жены и, если он занимает хорошую должность, то сын будет сильно на него в этом похож.

- Ваша дочь получит по наследству ровно половину вашего ума, но и приобретет точно такую же половину глупости. По интеллекту она будет очень близка к вам, как и ее сын. Если вы умный и хотите такое же поколение — мечтайте о дочерях, а если не отличаетесь умом — о сыновьях

- Все твои интеллектуальные способности приобретены от папы твоей мамы.

Выводы для женщин:

- Если у вас родился сын, то он будет просто копией твоего отца, так что ругать его за то, что он «тупой»не стоит.

- Твоя дочь будет воспитана также как и ты, а вот ум у нее будет от вашего мужа.